Alla scoperta della Sala delle Compere

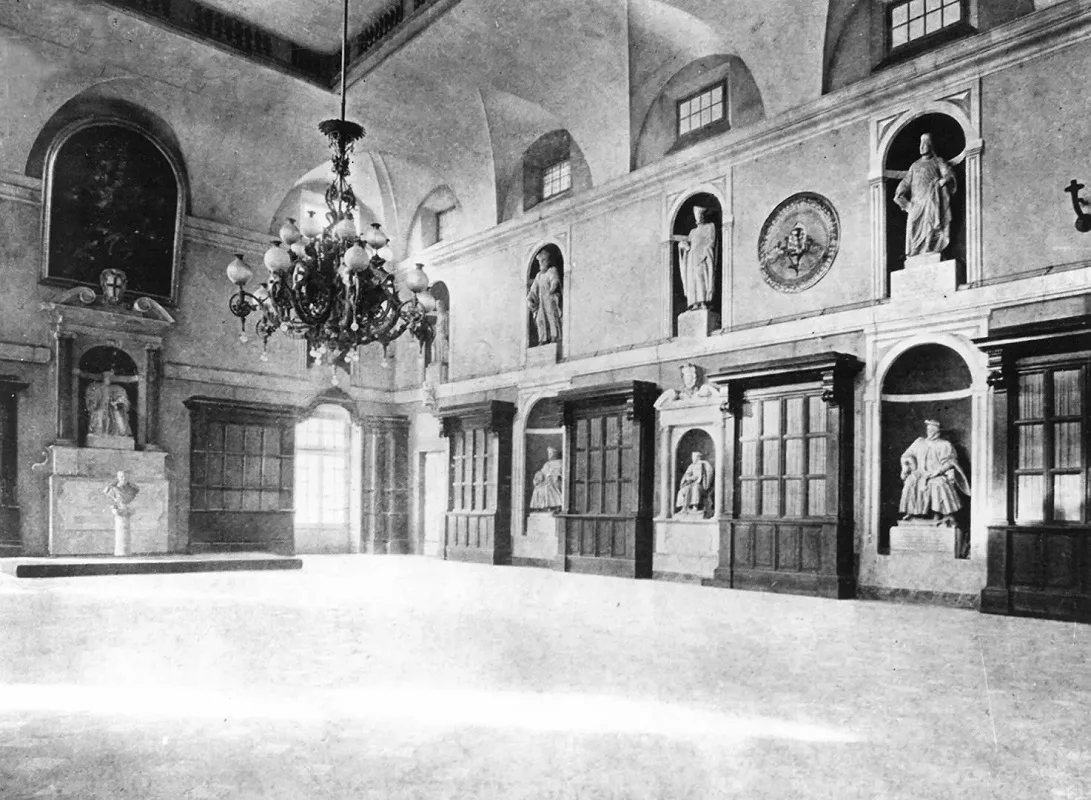

Le statue

Il Banco di San Giorgio rendeva onore ai suoi benefattori commissionando ai più noti scultori dell’epoca lapidi o effigi a mezzo busto o a figura intera (in piedi o seduta) a seconda dell’entità del lascito che veniva elargito a beneficio del Banco.

Molte delle statue, che sono posizionate su due file di nicchie e su tre lati della sala, appaiono oggi mutilate e danneggiate.

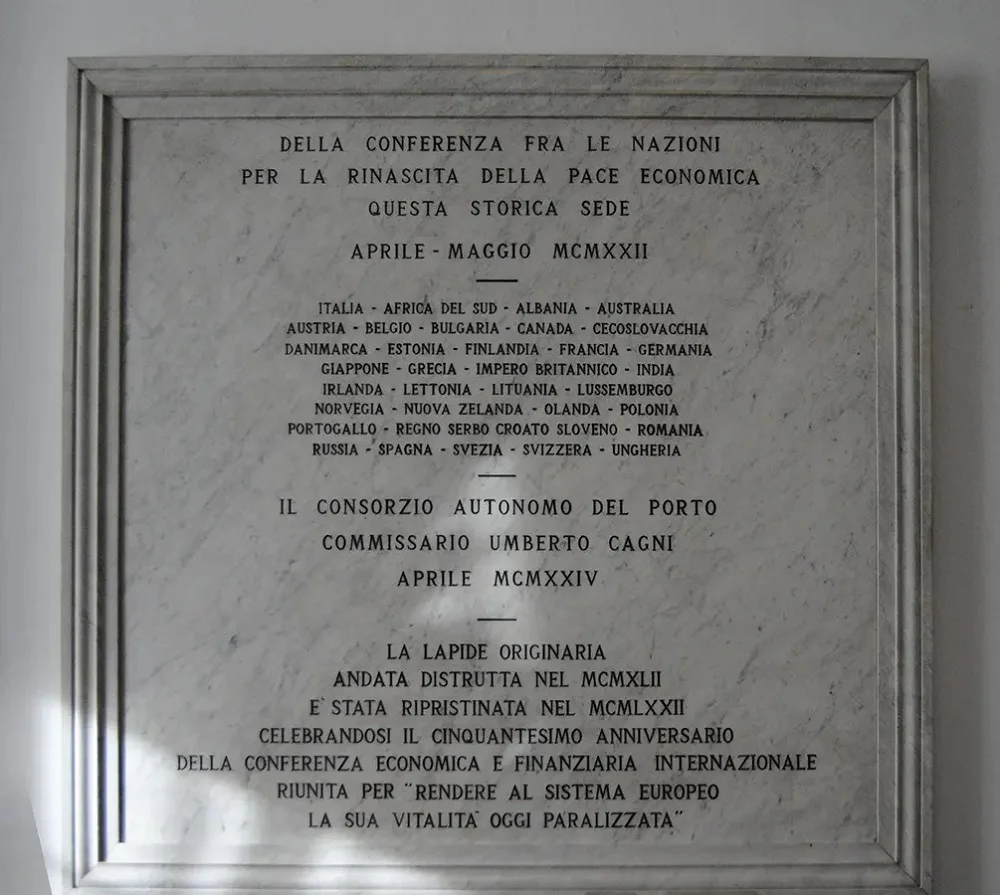

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Palazzo San Giorgio e in special modo la Sala delle Compere vennero quasi completamente distrutti dai bombardamenti che nel 1942 colpirono Genova e il suo porto.

Sala delle Compere

Di seguito l’elenco dei benefattori del Banco rappresentati nelle statue e gli autori delle stesse.

Statua di G.B. Grimaldi scolpita da G.B. Perolli da Crema nel 1565

Statua di Ansaldo Grimaldo scolpita da G.B. della Porta nel 1536

Statua di Pietro Gentile scolpita da Giovanni Carlone nel 1539

Statua di Giulio Da Passano scolpita da Giacomo Parraca da Valsoldo nel 1583

Statua di Manfredo Centurione scolpita da Taddeo Carlone nel 1602

Statua di Andrea De Fornari scolpita da Tommaso Orsolino nel 1663

Statua di Angelo Chioccia scolpita da Tommaso Orsolino nel 1671

Statua di Francesco Oncia scolpita da Giuseppe Orsolino nel 1582

Statue di anonimi o di artisti secondari

Leonardo Spinola (1524)

Filippo da Passano (1553)

Paolo D’Oria Ceva (1568)

Brancaleone D’Oria (1574)

Raffaele Salvago (1581)

Giuliano di Negro (1624)

Antonio Giustiniani (1644)

Giovanni Battista Lomellino (1663)

Paolo Invrea (1664)

Lazzaro D’Oria (1603)

Baldassarre Lomellini (1663)

Giovanni Durazzo (1634)

Antonio Da Passano (1583)

Manica Corta

In passato costituiva il vestibolo della Sala delle Compere o delle Congreghe, nonostante prima dell’ampliamento cinquecentesco facesse già parte del Palazzo del Boccanegra. La sala è decorata con quattro statue di marmo scolpite da Gian Giacomo della Porta e da Bernardino di Novo.

Statua di Gerolamo Gentile scolpita da Gian Giacomo della Porta nel 1538

Statua di Gioacchino Da Passano scolpita da Gian Giacomo della Porta nel 1545

Statua di Giano Grillo Gian Giacomo della Porta nel 1553

Statua di Giovanni Battista Lercari scolpita da Bernardino di Novo nel 1558

Al centro sul lato destro spicca il grandioso portale di pietra nera con bassorilievo in marmo del San Giorgio emblema del Banco del XVI secolo.

Gli scultori più famosi

Taddeo Carlone (Carloni)

Taddeo Carlone (Carloni) – Figlio di Giovanni, nacque a Rovio (Mendrisio) presso il lago di Lugano nel 1543, seguì il padre, scultore, e il fratello Giuseppe a Genova dopo la metà del secolo. Nel 1574 costruì con Bernardino da Nove e Gian Giacomo Valsoldo il monumento funerario di Ceba Doria in S. Maria della Cella a Sampierdarena, e nel 1576 (sempre nella stessa chiesa) quello di Gian Battista Doria. Nel 1575, lavora alla decorazione della facciata – i mascheroni e il portale – del palazzo di Nicolò Grimaldi, poi Doria Tursi (Genova, via Garibaldi) e alla villa di Fassolo, per conto di Giovanni Andrea Doria, per il quale egli continuerà a lavorare anche negli anni seguenti. Nel 1578 l’artista ricevette dai Padri del Comune l’incarico per la fontana di piazza Soziglia; durante il periodo della pestilenza del 1578-79, si ritirò nel convento di S. Francesco a Castelletto (distrutto nel 1798), dove progettò e realizzò sei cappelle della navata sinistra della chiesa.

Giovanni Giacomo Della Pòrta

Giovanni Giacomo Della Pòrta – Scultore e architetto (Porlezza 1485 circa – Genova 1555). Dal 1513 attivo a Genova, lavorò quindi a Cremona (sarcofago dei ss. Pietro e Marcellino in S. Tommaso) e dal 1524 al 1528 fu architetto del duomo di Milano. Di nuovo a Genova (1531), con vari aiuti eseguì una serie di opere (ciborio e altare della cappella di S. Giovanni Battista nel Duomo, due statue per il palazzo S. Giorgio, ecc.).

Bernardino di Novo

Bernardino di Novo, figlio di Matteo, è attivo a Genova nel pieno del secolo XVI, sovente in collaborazione con Taddeo Carlone e Gio. Giacomo Paracca da Valsoldo.

In società con Giovanni Carlone, esegue la statua di Cattaneo Pinelli, posizionata nell’atrio di Palazzo Tursi.